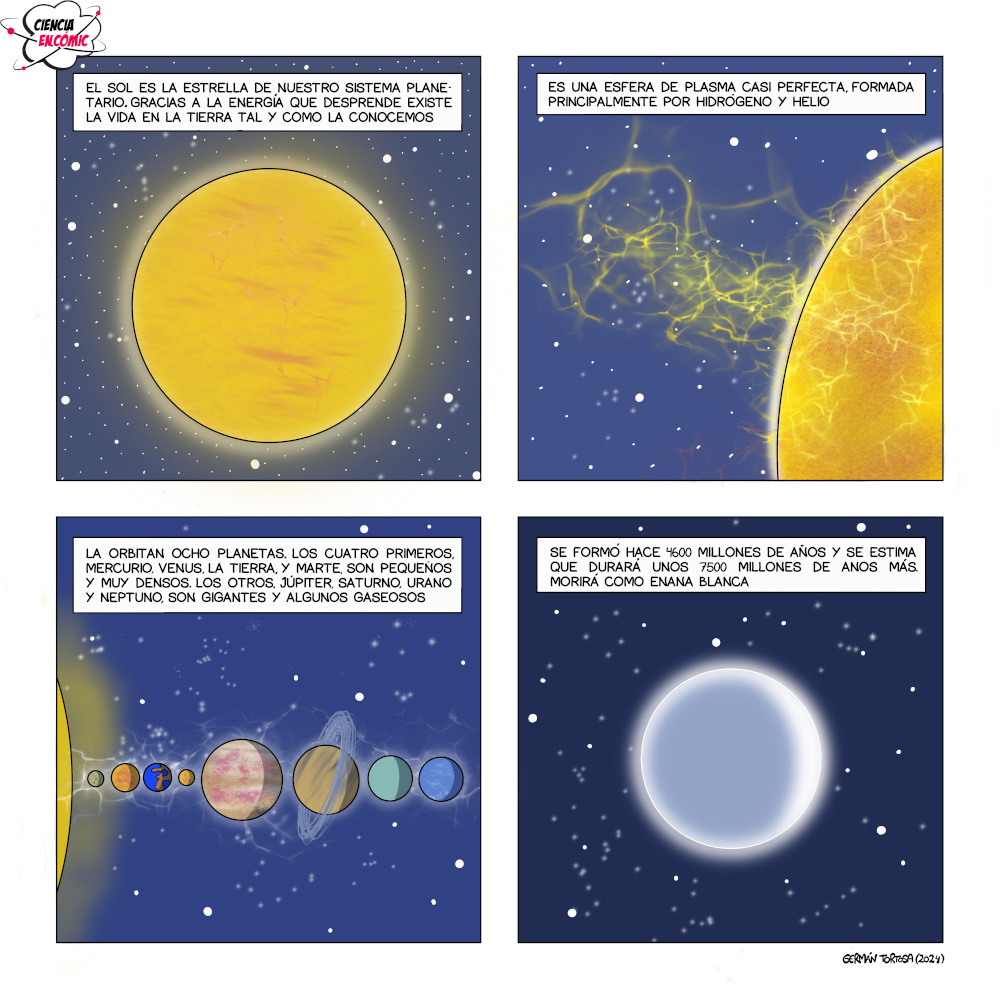

El Sol es la estrella de nuestro sistema planetario. Gracias a la energía que desprende existe la vida en la Tierra tal y como la conocemos

Es una esfera de plasma casi perfecta, formada principalmente por hidrógeno y helio. La orbitan ocho planetas. Los cuatro primeros, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, son pequeños y densos. Los otros, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, son gigantes. Se formó hace 4600 millones de años y se estima que durará unos 7500 millones de años más. Morirá como Enana Blanca.

Para profundizar:

- El Sol. Wikipedia. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Sol

- Sistema solar. Wikipedia. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_solar

- El Sol: qué es, cómo afecta a la Tierra y cuándo se apagará. National Geographic. Disponible en: https://www.nationalgeographic.es/espacio/el-sol-0

- El Sol. Nuestra estrella, nuestra energía. Por Rafael Bachiller. Disponible en: https://astronomia.ign.es/rknowsys-theme/images/webAstro/paginas/documentos/Anuario/elsolnuestraestrella.pdf

- Curiosidades sobre el Sol que quizá no conocías. Muy Interesante. Disponible en: https://www.muyinteresante.es/ciencia/8604.html

- Sistema Solar. Disponible en: https://humanidades.com/sistema-solar/